Je clique ici pour un

affichage correct du site

Nouveau capitalisme ou nouvelle guerre ?

Par Annie Lobé, journaliste scientifique.

(Texte rédigé en août 2005).

Version imprimée de cet article

“Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés.”

— Jean de La Fontaine,

Les animaux malades de la peste

|

Intérêts en jeu — Déséquilibre économique — Quand le capitalisme déraille — Comment continuer la partie quand les joueurs n’ont plus de pions ? — Serions-nous atteints par le syndrome de Stockholm ? — Produits dangereux dans les rayons — Les enfants en première ligne — Des colorants allergisants dans tous les flacons — “Nous respectons la réglementation” — Les professionnels informés depuis le début — La politique de l’autruche — Frileuse, la presse — Nos problèmes ne sont pas les leurs — Faibles doses toxiques — Des proies faciles — Nouvelles formes de guerre — Spectaculaire, mais moins meurtrier — La guerre des “faibles doses”, numériquement plus efficace — L’Union européenne contre les Européens — L’Europe, une grande idée pour la paix transformée en insidieuse machine de guerre — Une génération pour exterminer une population — Le téléphone portable contraceptif. |

“Il y a de tels intérêts économiques en jeu !” Combien de fois ai-je entendu cette objection aussitôt après avoir commencé à évoquer les effets sanitaires de la téléphonie mobile ? Il semblerait que bon nombre d’entre nous soient formatés pour penser que la sauvegarde des intérêts économiques du pays justifie la destruction de sa population.

Force est de constater que ceux qui profitent économiquement de la téléphonie mobile et ceux qui auront à en supporter les plus grands risques ne sont pas les mêmes. Les seuls qui tireront avantage de la situation sont ceux qui s’enrichissent avec les nouvelles technologies, mais sans les employer pour eux-mêmes et leur descendance. Les magnats de la drogue ne se défoncent pas.

Les happy few à tirer leur épingle du jeu ne seront vraiment qu’une poignée.

En ferez-vous partie ? La santé financière des cinq grandes entreprises françaises du secteur de la téléphonie mobile (France Télécom, SFR, Bouygues Telecom, Alcatel, Sagem – devenue Safran) augmente-t-elle votre pouvoir d’achat personnel ? Non. Au contraire, l’argent qu’elles amassent provient pour partie de votre compte en banque personnel !

Trop peu de téléphones portables, trop peu d’appareils électroniques sont encore fabriqués en France et en Europe occidentale : il est fallacieux d’invoquer la préservation de l’emploi dans ces pays pour justifier la sauvegarde des intérêts du secteur. En cas de réduction drastique de la consommation de téléphonie mobile, les grosses entreprises ne sont pas en danger de faillite car elles disposent d’activités diversifiées. La majorité de leurs salariés utilise elle-même un portable. Elle gagne donc sa vie en la perdant. Les seules petites entreprises à se trouver en difficulté seront les boutiques de téléphones portables. Mais comme les vendeurs sont également de gros utilisateurs, du fait de leur accès prioritaire aux forfaits illimités proposés par les opérateurs, leurs cerveaux seraient les premiers bénéficiaires d’une diminution de la consommation des communications mobiles.

Étre au chômage ou être au cimetière ? Là est la question ! Les salariés du secteur de l’amiante ont eu à se poser la même question. Leurs veuves en témoignent aujourd’hui. La passivité de l’État a été dénoncée, mais pour certains il est déjà trop.

En permettant au cadre et au chef d’entreprise d’être joignable directement en permanence, le téléphone portable a fait disparaître l’utilité de la fonction de secrétaire, dont l’une des missions était d’assurer l’interface avec leurs interlocuteurs téléphoniques en prenant note des messages pendant qu’ils étaient occupés ou en déplacement et en les leur transmettant au moment opportun (voir Téléphone portable : comment se protéger, Annie Lobé, SantéPublique éditions, p. 198-209 : « Le mythe de la productivité accrue grâce au téléphone portable »).

Dans les années 1980, les pages d’annonces d’emploi du Figaro contenaient des dizaines d’offres pour des postes de secrétaires et assistantes. En 2005, il n’y a plus que quinze offres, incluant les secrétaires commerciales et les secrétaires de direction (Le Figaro entreprises & emploi, n° 18 916, lundi 30 mai 2005, p. 45-46). Cette profession qui avait jusqu’alors résisté malgré l’introduction des ordinateurs pour les cadres au bureau, puis des ordinateurs portables, est désormais sinistrée.

Des pans entiers d’activité économique pâtissent d’ores et déjà de la propension des téléphones portables à offrir des fonctions autres que celle de téléphoner. Par exemple, le secteur de la photographie : pour s’adapter à la diminution des tirages sur papier (photographie argentique), l’industrie de la photographie s’était lancée dans la fabrication et la vente d’appareils photo numériques. (Juin 2005 : 01 53 32 55 92 Thibault Reuten attaché de presse : ma demande est transmise au Pdg, depuis pas de réponse.). Mais depuis que les téléphones portables prennent aussi des photos numériques, cette industrie connaît des difficultés insurmontables.

Tandis que l’allemand Agfa met la clef sous la porte (AFP, 8 juin 2005 : « Numérique : les grands noms allemands de la photo au bout du rouleau »), le groupe américain Kodak accuse au premier trimestre 2005 “une perte de 142 millions de dollars en raison de coûts de restructuration et du recul de ses ventes”, malgré un “bond de 23 % des ventes de sa gamme de produits numériques [qui] n’a pas été suffisant pour compenser un déclin de 18 % dans les produits et services traditionnels.” (Le Figaro économie, 23-24 avril 2005 : « Kodak s’enfonce de nouveau dans la crise », p. 1). N’aurait-il pas plutôt mal supporté l’ajout de la fonction “photographie” sur les téléphones portables depuis deux ans ? Le président-directeur général de la filiale française, sollicité pour répondre à cette question, n’a jamais donné signe de vie.

Le réseau des magasins Fnac Service, spécialisé dans le développement de tirages photo, qui avait jusqu’ici résisté à la montée du numérique, est également menacé (Le Monde, 28 mai 2005 : « Manifestation contre la fermeture de 28 Fnac Service », p. 17 : “Sur les 95 magasins, 18 doivent fermer avant la fin 2005 et 10 en 2006.”).

Ces emplois seront-ils remplacés par d’autres ? Pas vraiment. La “croissance” générée par les services liés aux télécommunications se fait pratiquement sans ressources humaines. Ainsi la multinationale italienne Buongiorno Vitaminic, qui conçoit et commercialise, entre autres, des sonneries personnalisées pour téléphones portables, a réalisé en six mois un chiffre d’affaires de 58,9 millions d’euros (392 milliards de francs) avec seulement 500 salariés dans vingt pays. 81 % du chiffre d’affaires est issu des ventes au grand public : 26 millions de particuliers ont acheté 235 millions de produits (communiqué de presse du 12 septembre 2005 sur les résultats du premier semestre 2005).

Déséquilibre économique

En abordant les choses sous un autre angle, on s’aperçoit que, la bourse des ménages n’étant pas extensible, leurs importantes factures de consommation téléphonique portable (un forfait par personne, plus les dépassements, ça peut faire beaucoup, surtout s’il y a des adolescents dans la famille) conduisent certains d’entre eux à réduire d’autres dépenses, quand ce n’est pas à plonger dans le rouge.

“Le chiffre d’affaires total des services de télécommunications atteint 45,9 milliards d’euros. (…) La téléphonie représente 60 % des recettes, dont 35 % au titre de la téléphonie fixe et 24 % au titre de la téléphonie mobile.” (INSEE Première, mai 2004, n° 968 : « Le marché des télécommunications en 2002 : téléphone mobile et connexions Internet toujours en hausse »).

Le coût élevé des appels de fixe à mobile “dope” également les recettes de la téléphonie fixe : “Les communications vers les mobiles représentent un peu plus du tiers du total des revenus des communications fixes, soit 2,9 milliards d’euros.” Sans compter que l’habitude de parler au téléphone nous rend plus bavards : “En termes de durée échangée, l’ensemble des communications en téléphonie fixe atteint près de 3 milliards d’heures, 6 % de plus qu’en 2001, ce qui représente en moyenne dix minutes par jour et par personne”.

Plus bavards, nous le devenons aussi de mobile à mobile. Entre 2002 et 2003, le chiffre d’affaires des télécommunications mobiles est passé de 11 milliards d’euros à 26 milliards d’euros ! Cela représente un dixième du budget total de la France… Cette somme rondelette ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval.

Nul besoin de sortir de l’ENA pour comprendre que les chiffres d’affaires mi-ro-bo-lants des opérateurs de téléphonie s’établissent au détriment de tous les autres secteurs d’activité.

En 2004, les six groupes français du secteur de la grande distribution (Carrefour, Leclerc, Auchan, Casino, Intermarché et Système U) ont constaté une stagnation de leur chiffre d’affaires, après des dizaines d’années de croissance continue. Ces groupes possèdent actuellement quasiment toutes les enseignes de distribution, quels que soient leur taille et leur standing. Par exemple, le groupe Carrefour détient à la fois les marques Carrefour, Continent, Champion, Shopi, Huit à Huit, mais aussi le hard discounter Ed l’Épicier. Ayant éliminé, par des rachats successifs, toute concurrence, ils ne peuvent globalement pas perdre de clients. Et ce ne sont pas les quelque 350 supérettes biologiques que compte la France qui pourraient mettre en difficulté les 10 580 points de vente des grands groupes de distribution. Quant au commerce de détail, il ne représente plus que 5,6 % de la consommation alimentaire. (http://agriculture.gouv.fr/La-distribution-alimentaire, 17/10/2012)

L’origine de la stagnation du chiffre d’affaires des groupes français de grande distribution est le report des achats de leur clientèle sur les enseignes les moins chères, les hard discounters (Ed l’Épicier, Lidl, etc.). Au lieu d’aller faire leurs courses hebdomadaires dans le magasin Carrefour, Auchan ou Leclerc du coin, les familles vont s’approvisionner chez Ed ou au Lidl le plus proche. Ce phénomène est le signe que les ménages français ont diminué leurs dépenses y compris sur un poste essentiel comme l’alimentation.

Ainsi témoigne Bernadette, fonctionnaire depuis dix ans et qui gagne 1 100 euros par mois : “Je mange moins et je fais mes courses dans les magasins de hard discount. Je n’arrive pas à m’en sortir et je suis à découvert tous les mois. Je n’ai plus les moyens de partir en vacances, je ne sors que très rarement au restaurant ou au cinéma et pour les vêtements, je pioche dans ma garde-robe.” (Le Parisien, 8 juin 2005 : « Faire baisser les prix, doper le pouvoir d’achat », p. 6)

Si nous avons aujourd’hui du mal à joindre les deux bouts, est-ce uniquement “la faute à l’euro”, aux hausses de prix qu’il a entraînées car les marchands ont profité de notre perte de repères ? Ou “la faute aux 35 heures” qui ont “gelé” nos salaires mais nous ont permis de passer plus de temps dans les magasins ? En partie seulement ! Le téléphone portable est lui aussi passé par là.

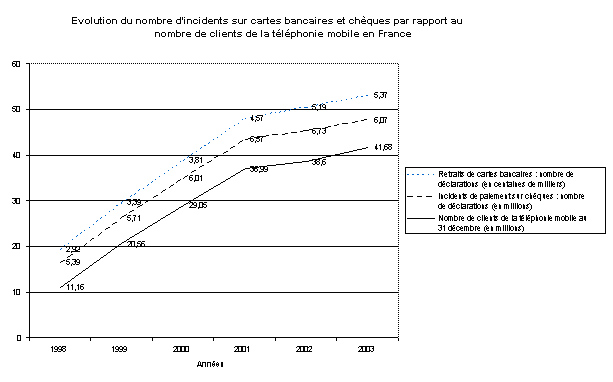

En 2001, Pascal, chargé de clientèle dans une banque, déclarait avoir connaissance d’interdictions bancaires de personnes à faibles ressources causées par des factures de téléphone portable exorbitantes (jusqu’à 750 euros – 5 000 francs – en un mois !). Une information récemment confirmée par Charles, ex-employé de banque. Des clients au revenu mensuel de 800 euros s’étaient “offert” des factures de téléphone portable de 200 euros. L’augmentation importante du nombre de retraits de cartes bancaires et d’incidents de paiement sur chèques enregistrés ces dernières années dans le fichier central de la Banque de France serait-elle un “dommage collatéral” de la téléphonie mobile ? On peut légitimement s’interroger en comparant l’évolution des courbes croisées suivantes :

(Sources : Banque de France, Note d’information n° 135 Le rôle du fichier central des chèques et du fichier national des chèques irréguliers, décembre 2004, Direction de la communication, p. 10 ; Autorité de régulation des télécommunications, observatoire des mobiles, <http://www.men.minefi.gouv.fr/webmen/informations/tabord2/indi/indi23.htm> ; Le marché des télécommunications en 2002, INSEE Première n° 968, mai 2004 ; Tableau de bord des mobiles : marché national, <http://www.art-telecom.fr/observatoire/mars2005/tab_radiotel.htm>).

Stéphane, salarié célibataire pas trop gêné aux entournures, m’a confié qu’il réduisait ses dépenses culturelles (cinéma, restaurant) lorsque, ayant dépassé son forfait, il avait eu la surprise de recevoir une facture particulièrement “salée” de son opérateur de téléphone mobile.

Hélène, secrétaire de direction dans une PME, a calculé que depuis l’introduction du portable professionnel en 1999, la facture des lignes mobiles a été multipliée par treize, tandis que celle des lignes fixes continuait d’augmenter légèrement. (voir Téléphone portable : comment se protéger, op. cit., p. 187-189 : “Depuis l’avènement du portable, les factures téléphoniques des entreprises ont explosé”.)

Serge, coiffeur, constate quant à lui que son salon désemplit et attribue cette désaffection au fait que les clientes “plumées” s’arrangent avec des copines pour se faire mutuellement des couleurs et des coupes simples : “Ce que leur famille dépense en téléphone portable est déduit de leur propre budget pour le coiffeur.” D’après lui donc, le téléphone portable est passé par là.

Peut-on laisser la population de notre pays continuer à se faire “racketter” par une poignée d’entreprises, tandis que la situation sanitaire s’aggrave dans des proportions encore jamais atteintes ? Aujourd’hui, la préservation de la santé publique rejoint la sauvegarde de l’économie.

Quand le capitalisme déraille

L’âge d’or du capitalisme en Europe a commencé après la Seconde Guerre mondiale, grâce à la manne financière du plan Marshall. Pour ceux qui s’en souviennent, le calcul des États-Unis était simple comme bonjour : donnons de l’argent à l’Europe, elle achètera nos produits et nous deviendrons plus riches. Une période faste, appelée les “Trente Glorieuses”, en a découlé : plein emploi, croissance économique, l’augmentation du pouvoir d’achat des classes moyennes activait la pompe de la consommation.

Dans les années 1970, le constructeur automobile Volvo, considérant qu’un client mort est un client perdu, a lui-même ouvert la voie au port de la ceinture de sécurité grâce à ses crash tests. Gouvernements et concurrents lui ont emboîté le pas, faisant évoluer la réglementation pour rendre la ceinture de sécurité obligatoire, ce qui a grandement amélioré la sécurité routière. C’est donc en partie grâce à l’initiative d’une compagnie privée que le fléau de la mortalité sur les routes a reculé. Cette société suédoise a-t-elle mis la clef sous la porte parce qu’elle ne s’est pas seulement contentée de respecter la réglementation en vigueur il y 30 ans ? Non. Volvo est toujours là et toujours prospère.

Début 2005, plusieurs dizaines d’incidents sur survenus sur des régulateurs de vitesse. Les automobilistes ont témoigné qu’ils ne pouvaient plus ni déconnecter le dispositif, ni arrêter leur véhicule. Explications du directeur de la qualité d’un constructeur français concerné au premier chef : “C’est un dispositif techniquement sûr (…). En revanche nous avons peut-être sous-estimé les difficultés d’apprentissage des conducteurs.” (Le Parisien n° 18843 bis, dimanche 10 avril 2005, p. 2)

Reflet d’un certain état d’esprit, cette réaction également reprise à son compte par le président-directeur général de l’entreprise (les conducteurs avaient selon lui “confondu les pédales”) en dit long sur la conception qu’ils ont de leur responsabilité quant à la sécurité, que dis-je, quant à la survie de leurs clients. En d’autres temps, une telle affirmation aurait soulevé immédiatement les protestations indignées des grandes associations de consommateurs, assorties d’une demande de rappel des véhicules équipés et éventuellement d’un appel au boycott des modèles incriminés. Rien de tel ne s’est produit.

Les victimes des régulateurs de vitesse ont elles-mêmes dû créer une nouvelle association pour protester contre l’attitude du constructeur. “Pour eux, à ce jour, il n’y a pas de problème technique. Ils attendent, semble-t-il, les résultats des expertises (…) pour prendre une décision. (….) Les conducteurs ne sont ni des pilotes d’essai, ni des rats de laboratoire. On n’essaie pas la sécurité de ses véhicules sur ses propres conducteurs quand on a obligation de sécurité,” fustige leur avocat. Sur une quarantaine de cas, sept plaintes seulement ont été déposées : “La moindre expertise est évaluée à 15 000 euros, soit le prix d’une voiture.” (L’Indépendant, 14 mai 2005 : « Régulateurs de vitesse : des victimes montent au front »)

Qu’est ce qui a donc déraillé dans le capitalisme ? Pourquoi les entreprises s’arrogent-elles désormais le droit de commercialiser des produits dangereux comme si leur propre survie en dépendait ?

Comment continuer la partie quand les joueurs

n’ont plus de pions ?

Dans de nombreux jeux de société, la partie commence par une distribution de pions et/ou de cartes à tous les joueurs. Quand le gagnant a récupéré les pions ou les cartes de tous les autres, la partie s’arrête. Le combat cesse faute de combattants.

Dans notre pays, depuis le début des années 1990, dérégulation et libéralisation du commerce aidant, sous les auspices de l’Union européenne et du Gatt, rebaptisé Organisation mondiale du commerce (OMC), nous assistons à une confiscation des pions au profit d’un nombre infime de joueurs. Les grosses fortunes grossissent tandis que les pauvres s’appauvrissent. Je pourrais citer des chiffres, mais il suffit de regarder autour de soi.

En France, la fin de la partie n’est pas encore pour demain. Tant qu’une “élite” issue des classes moyennes et supérieures sera capable d’acheter des véhicules 4x4 pour se balader en ville, de partir en vacances au ski l’hiver et sur la Côte d’Azur l’été, elle aura la certitude de pouvoir surfer au-dessus du marasme. Mais dans l’immense majorité des familles, les grands-parents qui ont bénéficié du plein emploi ont mis de côté un certain capital et disposent de retraites couvrant leurs besoins vitaux “aident” leurs enfants ou petits-enfants qui n’arrivent pas à joindre les deux bouts. Le patrimoine s’érode, fond comme neige au soleil, se réduit comme peau de chagrin, s’envole en fumée. Au mieux, il est grignoté pour être transformé en biens de consommation éphémères ou en loisirs. Au pire, il assure un complément indispensable à la survie. Après leur décès, combien de temps la corde tiendra-t-elle avant de casser ?

Cette tendance est encouragée par la défiscalisation des biens transmis avant le décès, qui bouscule les règles traditionnelles de l’héritage. Ainsi en 2004, “320 000 donations dites Sarkozy ont été effectuées portant sur 5,37 milliards d’euros !” (Capital n° 165, juin 2005, p. 136-138). La défiscalisation était acquise à condition de faire une donation jusqu’à 30 000 euros en cash (chèque ou virement) avant une date butoir. Les journalistes présentent cette transmission anticipée des “bijoux de famille” comme une ruse ou une astuce, alors que le but non déguisé de ces incitations concoctées par le ministère de l’Économie est de “relancer la consommation”, sans se soucier des retours de bâton sous forme de disputes familiales après le décès du donateur au cas où la formule la plus simple aurait été utilisée, qui peut avantager certains enfants au détriment des autres.

Dans le film documentaire Davos Porto-Alegre et autres batailles de Vincent Glenn (2003), un leader syndicaliste brésilien affirme que les deux cents familles les plus riches au monde ont déjà “mis à gauche” de quoi vivre pendant dix générations. Et votre propre famille ? Si la tendance actuelle se poursuit, de quel patrimoine disposera-t-elle dans dix générations ?

Serions-nous atteints par le syndrome de Stockholm ?

Je n’introduis une telle réflexion dans le cadre de cette enquête que parce que l’argument économique a souvent été opposé à mes mises en garde sur la santé. Comme si mes contradicteurs se posaient en avocats de ceux-là mêmes qui les dépouillent. En psychosociologie, cette attitude a un nom : le syndrome de Stockholm, ville où eut lieu une célèbre prise d’otages en 1973.

Pour faire échec à l’intervention des forces de police, un évadé de prison qui avait tenté de commettre un hold-up dans une banque avait pris en otage quatre employés. Il obtint rapidement la libération de son compagnon de cellule, qui vint le rejoindre. “Nous avons pleinement confiance dans les deux bandits, les voleurs nous protègent contre la police,” furent les surprenantes déclarations des otages rapportées par les médias. Après six jours de détention, ils s’interposèrent entre les forces de l’ordre venues les libérer et leurs ravisseurs. Par la suite, ils refusèrent de témoigner à charge lors du procès. L’une des victimes, tombée amoureuse de l’un d’eux, finit même par l’épouser.

Comportement paradoxal des victimes, cette adhésion à la cause de leurs agresseurs a été baptisée “syndrome de Stockholm” et décrite pour la première fois en 1978 par le psychiatre américain F. Ochberg, qui en a établi le diagnostic à partir de trois critères : 1. Le développement d’un sentiment de confiance, voire de sympathie des otages vis-à-vis de leurs ravisseurs ; 2. Le développement d’un sentiment positif des ravisseurs à l’égard de leurs otages ; 3. L’apparition d’une hostilité des victimes envers les forces de l’ordre.

Pour que ce syndrome puisse apparaître, trois conditions sont nécessaires : 1. L’agresseur doit être capable de conceptualisation idéologique suffisante pour pouvoir justifier son acte aux yeux de ses victimes ; 2. Il ne doit exister aucun antagonisme ethnique, aucun racisme ni aucun sentiment de haine des agresseurs à l’égard des otages ; 3. Enfin, il est nécessaire que les victimes potentielles n’aient pas été préalablement informées de l’existence de ce syndrome. (source : docteur E. Torres, V. Grenier Boley, <http://www.urgences.com> ; <http://1libertaire.free.fr/Soumission10.html>)

De façon similaire, la conceptualisation idéologique sur la téléphonie mobile a été présentée au public dès le début : elle permet de “sauver des vies”. La mésaventure archimédiatisée de trois alpinistes coincés pendant dix jours par une tempête de neige en février 1999, avec un “téléphone portable qui a donné un sérieux coup de main aux secouristes”, est venue à point nommé pour ancrer cette notion dans l’inconscient collectif et accompagner l’essor des ventes (L’Humanité, 26 février 1999 : « Les trois randonneurs de la Vanoise sauvés par leur savoir-faire » ; voir aussi : Téléphone portable : comment se protéger, op. cit., p. 93-107 : « Le portable qui sauve des vies : naissance d’un mythe »). Question : “Comment peut-on résister dix jours en pleine tempête, à 3 000 mètres dans le froid ?” Réponse de Benoît Couzineau, médecin à l’École militaire de haute montagne, qui a participé à plusieurs missions d’études sur la résistance au très grand froid : “C’est le signe d’une formation très pointue et très complète de survie en montagne. Ils semblent avoir parfaitement géré leurs ressources et appliqué ce qu’ils ont appris.” Les trois hommes étaient donc entraînés pour résister aux conditions extrêmes. Heureux hasard ou étrange coïncidence ?

Les téléphones portables sont si “pratiques” qu’ils en deviennent sympathiques. Toute personne nous mettant en garde contre leurs effets nocifs suscite l’hostilité des utilisateurs, surtout lorsqu’ils sont “accros”. Quant aux antennes-relais perçues comme dangereuses, elles sont installées par trois opérateurs de téléphonie mobile qui sont des sociétés françaises et non pas étrangères. D’où le souci que peuvent avoir certains utilisateurs de leur prospérité économique, symbole de croissance nationale.

Il en irait autrement si les sociétés propriétaires des antennes qui nous rendent malades étaient américaines, britanniques ou japonaises… Est-ce la raison pour laquelle le public est soigneusement tenu dans l’ignorance d’une singularité propre au conseil d’administration de l’opérateur SFR ? Son président, Frank Eberhard Esser, de nationalité allemande, est domicilié en Allemagne. (tout comme deux de ses administrateurs, Eberhard Jurgen Von Kuczkowski et Albert Weismuller ; mais la présence d’étrangers au sein des conseils d’administration des grandes entreprises françaises n’est quant à elle pas exceptionnelle. (extrait K-Bis de la Société française du radiotéléphone, délivré le 2 mars 2004) (n° 17)

Les dirigeants et les actionnaires des grandes sociétés françaises ont-ils conscience qu’ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis et de tuer la poule aux œufs d’or ? Qu’importe ! La branche sur laquelle ils sont assis, c’est nous. La poule aux œufs d’or, c’est nous.

Les ressorts du syndrome de Stockholm étant mis à jour, quelle est à présent votre réponse à la question : Que gagnons-nous à mettre leurs intérêts au-dessus de notre santé, de notre bien-être et même de la pérennité de notre descendance ?

Un changement de perspective. Voilà ce dont nous avons besoin.

Après les affaires de l’amiante, de Tchernobyl et du sang contaminé, imaginer que les pouvoirs publics d’une nation démocratique comme la France sont toujours prêts à sacrifier en connaissance de cause une partie de la population est un exercice plus difficile qu’il n’y paraît. Nous voulons tous croire que les scandales sanitaires qui ont éclaboussé la République appartiennent au passé. Les riverains d’antennes-relais qui ont alerté les autorités sanitaires ont découvert à leurs dépens que leur santé passait toujours après les intérêts à court terme d’un secteur économique outrageusement prospère.

Je veux rester optimiste et croire que l’établissement d’un lien de causalité entre leurs troubles et la téléphonie mobile qui résulte de cette enquête aidera à changer les choses, mais ces changements seraient peut-être grandement facilités par la pression de la population.

Produits dangereux dans tous les rayons

“Si on devait faire attention à tout, on ne vivrait plus.” Encore un mantra bien dans l’air du temps, qui m’a été servi à maintes reprises. Mais si nous ne faisons pas attention aux produits que nous consommons, pourquoi les industriels se fatigueraient-ils à fabriquer de bons produits, non dangereux ? En acceptant de consommer tout ce qui est présent sur le marché sans sélectionner uniquement les produits les plus sains, nous leur ouvrons grand la porte à toutes les dérives. Pourtant, comme le souligne un judicieux slogan concocté par l’Institut national de prévention et d’éducation pour la Santé, “Ce n’est pas parce que c’est sur le marché que leur utilisation est sans risque !”, dans une campagne lancée en 2005. (www.lsa.conso.fr/la-campagne,40426)

Depuis l’avènement de la publicité, nous avons été gavés de l’idée que les produits de consommation courante ont pour but d’améliorer notre confort et notre bien-être. Est-ce toujours le cas ? Rien n’est moins sûr. Un examen attentif révèle que la situation a bien changé depuis la fin des années 1980, dans de multiples domaines.

Au milieu des années 2000, à une époque de “tout-sécuritaire”, le danger est tapi dans les produits que nous consommons. Pourquoi ? Comment ? La réponse avec un exemple qui a pour but de montrer que dans de nombreux secteurs, y compris ceux concernant exclusivement les enfants, ce n’est pas parce qu’un produit est sur le marché qu’il est sûr et non dangereux. Pour mieux comprendre l’ampleur du phénomène, je vous propose de laisser un instant le sujet de la téléphonie mobile et des ondes électromagnétiques et d’aborder celui des additifs alimentaires, sur lequel j’ai enquêté après la découverte d’un colorant allergisant dans un jouet pour enfants en janvier 2004. Le lecteur intéressé pourra se reporter à la lecture des articles parus en janvier 2005 : dans le mensuel Notre temps et dans la revue trimestrielle indépendante Pratiques, les cahiers de la médecine utopique.

(Notre Temps n° 421, janvier 2005 : « Les colorants sur la sellette », p. 60-62 ; Pratiques, les cahiers de la médecine utopique n° 28, janvier 2005 : « Des allergies tout en couleur », p. 82-85 (52, rue Gallieni, 92240 Malakoff, tél. 01 46 57 85 85, fax 01 46 57 08 60, email : revuepratiques@free.fr, <http://www.smg-pratiques.info>).

Les enfants en première ligne

L’un des produits dérivés lancé par Harry Potter, le fameux apprenti sorcier dont les livres se sont vendus à 90 millions d’exemplaires dans le monde, contenait un colorant connu pour induire des réactions de type allergique, la tartrazine. La sortie du film et une vigoureuse campagne de publicité télévisée ont assuré à ce jeu un franc succès. Plus de 70 000 “coffrets d’activités comestibles” ont été commercialisés en France par Mattel, le numéro un mondial du jouet.

L’Atelier de Polynectar était composé de poudres blanchâtres à mélanger pour obtenir des boissons et gelées colorées que les enfants étaient censés ingérer pour imiter l’un des exploits de leur héros : “Le Polynectar permet de prendre l’apparence de quelqu’un d’autre.” (JK Rowling, Harry Potter et la chambre des secrets, Éditions Gallimard Jeunesse, Folio Junior n° 961, page 172)

Saisie du dossier en janvier 2004 par une maman concernée, la Commission de la sécurité des consommateurs présidée par Michèle Froment-Védrine (également intervenue sur les expertises en téléphonie mobile) saisit à son tour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) et l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA, qui partage les mêmes locaux que l’AFSSE, l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale).

En réponse aux auteurs de la première saisine, le docteur Froment-Védrine écrit le 23 janvier : “Ce jeu contenant un colorant alimentaire connu pour être allergisant, la tartrazine (…), la Commission (…) a décidé (…) de saisir l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments afin qu’elle se prononce sur le fait d’introduire un colorant alimentaire tel que la tartrazine dans une préparation destinée à être ingérée par des enfants non surveillés dans le cadre d’un jeu.”

Las ! L’affaire sera rapidement enterrée, malgré la publication par Le Figaro, fin mars 2004, d’un extrait de mon enquête dont voici quelques passages :

“La tartrazine est le colorant jaune allergisant par excellence, affirme le toxicochimiste André Picot, expert de la Commission européenne et ancien directeur de l’unité de Prévention du risque chimique au CNRS. Elle est susceptible de déclencher asthme, urticaire et colites intestinales, y compris chez des personnes qui n’ont eu jamais eu d’antécédent allergique. Elle peut également provoquer des réactions croisées avec l’aspirine chez les personnes intolérantes.”

Plus de 170 études cliniques parues entre 1959 et 2003 documentent sur l’hypersensibilité à la tartrazine chez l’adulte et l’enfant. L’éventail des troubles s’étend des manifestations allergiques sans gravité à des pathologies dont l’issue peut être fatale.

D’après Fernando Aguilar, de l’AFSSA, “la tartrazine n’a pas été réévaluée depuis 1983 par la Commission européenne et depuis 1964 par l’Organisation mondiale de la santé.” Quant à Yann Gross du Centre international de recherche sur le cancer, il ajoute que la dose journalière admissible de 7,5 milligrammes par kilo et par jour a été établie en 1984.

Ayant appris que le comité d’experts de l’AFFSA se réunissait le 1er juin 2004, je me rends sur place avec un grand sac plein… de produits cosmétiques, dans lesquels j’ai relevé la présence de colorants azoïques, de la même famille que la tartrazine, dont les effets allergènes sont abondamment renseignés dans la littérature médicale et scientifique.

À la faveur d’un quiproquo, je parviens jusqu’à la salle de réunion. En m’apercevant, Fernando Aguilar, le secrétaire de ce comité qui m’a déjà indiqué par téléphone qu’il était inutile que je lui fasse parvenir l’intégralité de mon enquête car elle ne serait pas prise en compte, l’AFSSA disposant déjà d’un rapport interne sur ce colorant, se lève immédiatement. Il m’entraîne dans le bureau de deux secrétaires. Ambroise Martin et Marie-Hélène Loulergue, respectivement directeur et directrice adjointe de l’AFSSA, m’accordent rapidement un entretien imprévu.

Des colorants allergisants dans tous les flacons

Je dépose sur leur bureau une trentaine de flacons de produits contenant des colorants azoïques : crèmes lavantes pour les mains, dentifrices pour enfant et autres produits pour douche et bain, dont certains portent pourtant la mention : “Hypoallergénique. Formulé pour minimiser les risques d’allergie.” Mon but est le suivant : leur montrer que, s’ils sont en mesure d’éviter ces colorants dans leur consommation personnelle de produits alimentaires, puisqu’ils en connaissent les noms ou les numéros obligatoirement mentionnés sur les étiquettes, ils peuvent néanmoins en utiliser à leur insu dans les produits cosmétiques, sur lesquels ne figurent que des numéros qui sont, eux, différents. Par exemple la tartrazine, E102 dans l’alimentation, est référencée dans les produits cosmétiques sous son numéro dans le Colour Index, CI 19140.

J’attire leur attention sur le fait que ces colorants azoïques sont non seulement autorisés mais effectivement très employés. Je leur remets une liste non exhaustive de près de cent produits cosmétiques dans lesquels ils sont présents. Aderma, Adidas, Carrefour, Ducray, Gloria Van der Bilt, Hermès, Kenzo, Klorane, Le Chat, Neutrogena, Palmolive, Persavon, Phytosolba, René Furterer, Roger & Gallet, Yves Rocher, Vichy… il y en a pour toutes les bourses.

Mes deux interlocuteurs concèdent du bout des lèvres qu’effectivement, il y a “un problème”, mais restent sur la défensive. Ils lâchent tout de même une information détonante : le rapport interne sur la tartrazine, déjà mentionné par Fernando Aguilar, a été rédigé deux ans auparavant par… une stagiaire. Ambroise Martin avoue qu’il ne détient pas le Colour Index. Je lui ai donc bien apporté des éléments dont il ne disposait pas.

Je l’invite à soumettre le problème à ses confrères de l’AFFSAPS (Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé), dont le champ d’action s’étend aux produits cosmétiques, pour leur demander de “faire quelque chose”. Et en attendant, d’agir dans le domaine relevant de sa propre responsabilité, celui des colorants azoïques présents dans l’alimentation et notamment dans un “jouet” comestible. Le moins que l’Agence qu’il dirige puisse faire, lui dis-je, c’est d’émettre un avis demandant à la Commission européenne de réévaluer ces colorants à la lumière des études parues au cours des vingt dernières années.

À la fin de l’entretien, je suis raccompagnée jusqu’à la sortie par un garde de sécurité. Une fois dans la rue, j’éclate de rire en repensant à la tête qu’ils ont faite en me voyant déballer mon shopping.

Depuis, plus rien.

Je ne peux m’empêcher de penser que, de retour chez eux et munis de ma liste qui donnait la correspondance entre les noms des colorants et leur numéro dans le Colour Index, ils ont examiné avec soin les étiquettes des produits dans leur salle de bains. Mais pour le public, un an après, rien n’a changé. C’est bien la preuve que ces professionnels de la santé publique, une fois informés, n’ont rien fait pour nous protéger.

Sans prendre connaissance de l’intégralité de mon enquête, le comité d’experts de l’AFSSA, réuni à deux ou trois reprises sur ce sujet, a finalement conclu sur la base de son rapport interne que la présence de tartrazine dans ce jeu ne posait aucun problème. Une information qui n’a jamais été communiquée directement aux auteurs de la première saisine, pas plus que le fameux “rapport interne” sur la tartrazine. Pour un enterrement, ce fut un enterrement de première classe.

Mattel : “Nous respectons la réglementation.”

La société Mattel, contactée par mes soins dès le 7 janvier 2004, s’est retranchée derrière un argument déjà entendu ailleurs : “Nous respectons la réglementation en vigueur. La tartrazine est un colorant autorisé dans les denrées alimentaires (…). Le pourcentage de tartrazine utilisé dans l’Atelier de Polynectar est très nettement inférieur au taux autorisé puisqu’il est de 227 milligrammes par kilo contre 300 milligrammes autorisés”, écrivait le 28 janvier 2004 Catherine Lepetz, directrice juridique de Mattel, en réponse à une brève parue dans le numéro de février de Que choisir.

La société a retiré pendant quelques mois son produit de la vente. Mais début juillet 2004, elle écoulait ses stocks en toute discrétion dans son magasin de Fresnes (94). En soldes, au prix de 9,95 euros et avec une recharge de poudres gratuite (pendant les fêtes de fin d’année 2003, le produit coûtait plus de 30 euros dans les grandes surfaces).

L’affaire aurait pu s’arrêter là. Mais non. En décembre 2004, l’examen du rayon jouets d’un grand magasin me fait découvrir la nouvelle version du jeu. La tartrazine a cédé la place à… un autre colorant azoïque, le jaune orangé S (E110) ! J’appelle immédiatement mon interlocuteur à la Commission de la sécurité des consommateurs. Qui m’envoie sur les roses. “Si les gens sont assez bêtes pour offrir ce genre de jouet à leurs enfants, ce n’est pas mon problème !”, lance-t-il avant de me raccrocher au nez.

Les professionnels du jouet étaient informés depuis le début

Vous croyez que c’est tout ? Mais non. La cerise sur le gâteau de cet imbroglio dont les enfants font les frais, c’est qu’une information sur la présence d’un “produit toxique” dans ce jeu a circulé parmi les professionnels du jouet peu de temps après sa sortie… en septembre 2002. “Il me semble que j’ai entendu parler de quelque chose, et puis la rumeur est retombée, reconnaît Patrick Blanc, délégué général de l’Union des grossistes en jouet, qui précise être “légaliste” et ne se fier qu’aux informations officielles. En l’espèce, aucune information officielle de la DGCCRF n’est venue confirmer ou infirmer la rumeur. Et le jouet est resté dans les rayons des magasins de grande distribution.

À la Fédération française du jouet, présidée par Jean-Louis Berchet, issu d’une famille de fabricants de jouets installée dans le Jura, Monique Ancaldi, chargée de la qualité et de la sécurité des produits, assure “ne pas être au courant”. Certains, comme le réseau Joué Club, ont pourtant décidé de ne pas référencer le produit. Hélène, alors détaillante indépendante dans le nord de la France, se souvient avoir pris cette décision dès septembre 2002 après avoir entendu la “rumeur” par son grossiste : “J’ai préféré ne pas faire courir de risque aux enfants”, se souvient-elle. Le grossiste accuse : “Les acheteurs des grandes surfaces qui ont commercialisé le produit ont pris leurs responsabilités.” Contactée par téléphone, la personne chargée de la sélection des jouets dans une enseigne de grande distribution a refusé de répondre à mes questions en assurant qu’elle transmettait l’information à sa direction.

Depuis, silence radio. La politique du “pas vu, pas pris”. Quand l’orage arrive, on se retranche derrière la réglementation. On fait le gros dos. On fait “le mort”. On attend que ça passe. Et ça marche !

La politique de l’autruche des allergologues

Cette enquête m’a révélé encore plus grave : l’attitude des allergologues vis-à-vis des colorants. Lors d’une interview téléphonique, la grande spécialiste des allergies alimentaires, Dominique-Anne Moneret-Vautrin, chef du service Immunologie clinique et allergologie de l’Hôpital central de Nancy, minimise le problème : “Les allergies aux additifs alimentaires, c’était la grande histoire des années 70-80. Aujourd’hui, les gens ne sont plus allergiques aux additifs, ils sont allergiques aux protéines.”

Elle écrivait pourtant en 1992, dans un traité d’Allergologie publié chez Médecine-Sciences Flammarion : “L’allergie et l’intolérance aux colorants alimentaires et médicamenteux concerne en priorité les colorants de synthèse, et parmi eux les colorants azoïques. Les tableaux cliniques sont multiples, à dominance cutanée ou respiratoire : œdème de Quincke [gonflement des muqueuses et de la peau pouvant entraîner une asphyxie], urticaire [petits boutons], érythème polymorphe [rougeurs], dermites de contact ou eczéma généralisé, asthme. Des chocs anaphylactiques [réaction brutale et immédiate, avec difficulté respiratoire, tachycardie, syncope] et des purpuras [hémorragies sous-cutanées ou internes, dont cérébrales] ont été signalés.” (Moneret-Vautrin DA (1992) “Allergies alimentaires et fausses allergies alimentaires”, in Allergologie. Paris, Médecine-Sciences Flammarion, ISBN 2-257-10464-1., p. 355) . Une mise en garde dénuée d’ambiguïté qui a disparu de la dernière réédition de ce traité destiné aux étudiants en médecine et aux médecins.

Je rencontre une allergologue réputée dans les Yvelines, (A. Malod-Panisset, Hôpital Mignot, Versailles, 2 mars 2004) qui cumule plus de trente ans d’expérience. Elle est persuadée que “la tartrazine est interdite. En tout cas, on n’en trouve presque plus dans les aliments.” Selon elle, il ne faut pas confondre allergie et intolérance : “Il n’y a jamais eu d’allergie à la tartrazine puisqu’elle ne provoque pas d’anticorps IgE, seulement des anticorps IgG.” Traduction : les additifs provoquent des fausses allergies, pas des vraies. D’ailleurs, la contradiction ne l’effraie pas puisqu’elle admet que “la tartrazine agit comme un libérateur d’histamine”, qui est un marqueur des réactions allergiques (cela signifie que certaines cellules, basophiles circulants ou mastocytes, ont bien des réactions de type allergique lorsqu’elles sont en contact avec ce colorant).

Je lui montre l’annexe à l’arrêté du 2 octobre 1997, un épais document de 400 pages dans lequel sont répertoriés tous les additifs autorisés dans notre alimentation. (Annexe à l’arrêté du 2 octobre 1997 (Journal officiel du 8 novembre 1997) : Additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l’alimentation humaine, ISSN 0242-6773)

Sa réaction en dit long : “C’est vieux. Vous vous rendez compte, cela fait sept ans !” Elle n’a manifestement jamais vu ce document, dont elle ignore qu’il est toujours en vigueur.

Frédérique, médecin allergologue formée il y a huit ans, assure ne jamais avoir rencontré d’allergie à la tartrazine et s’exclame : “Pendant ma formation, on m’a bien dit de ne pas croire toutes ces rumeurs sur les allergies aux additifs alimentaires. Dans le domaine médical, et spécialement en allergologie, tout va très vite. Les études datant de plus de cinq ans sont bonnes à jeter.”

Quant à Hubert, pédiatre et homéopathe qui traite depuis trente ans les pathologies de type allergique, il précise : “Un inventaire impressionnant des allergènes a été réalisé : transformation lymphoblastique, histamino transformation, etc. Des tests standardisés permettent désormais d’analyser en une seule fois plus de 50 allergènes.” À ma question : “Pourquoi les additifs alimentaires ne sont-ils pas intégrés dans ces tests ?”, il répond : “Certains laboratoires le faisaient autrefois. Ce n’est pas actuellement un axe de recherche : on n’en voit pas le débouché immédiat dans la prise en charge thérapeutique.”

Traduction : il n’existe aucun médicament pour soigner ce type d’allergie (effectivement, la seule “protection” consiste à éviter d’en ingérer !). Selon lui, “tout le monde sait depuis longtemps que les additifs ne sont pas innocents, mais personne n’a rien pu ou voulu faire parce que les consommateurs eux-mêmes veulent des produits colorés”. Ce qui justifie son activité : il propose à ses patients de “modifier le terrain” car, dit-il, “il faut que les organismes cherchent à s’adapter”.

Le fin mot de l’histoire m’est donné par Isabelle, biochimiste dans un laboratoire d’analyses en milieu hospitalier : “Il est excessivement rare qu’un médecin demande un test concernant un additif alimentaire. Lorsqu’un tel test figure sur l’ordonnance, nous répondons : “Réactif non disponible.” Et pour cause : plus aucun laboratoire pharmaceutique n’en fabrique ! Comme ils ajoutent eux-mêmes des excipients allergisants dans leurs médicaments, ils ne veulent pas que cela se sache.” Dégoûtée et écœurée par ces pratiques, elle envisage de changer de métier pour ne plus être complice.

Frileuse, la presse

Du côté de la presse médicale et grand public, je me suis heurtée aux mêmes portes closes que sur le dossier de la téléphonie mobile. Après l’acceptation immédiate d’une brève dans son numéro de février, Que choisir a fermé les écoutilles. Même chose du côté du Figaro après la publication d’un article fin mars 2004. Quant à Top Famille Magazine, il n’a jamais publié (ni rémunéré) un article pourtant commandé.

L’hebdomadaire médical Le Généraliste (qui avait déjà modifié et publié sans m’en avertir un article qu’il m’avait commandé sur la téléphonie mobile, de sorte que la signification en était totalement changée) a réclamé la caution du professeur Christophe Dupont de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul, lequel m’a répondu : “La tartrazine n’est un vrai problème que chez les adultes. Les enfants ne sont pas allergiques à la tartrazine. Je ne peux pas vous parler. Je vous rappelle demain.” Ce qu’il n’a pas fait. (Tartrazine 2). Le magazine Prescrire, pourtant connu pour son indépendance, n’a rien voulu publier du texte que je lui ai fourni par porteur spécial : je me suis déplacée en personne, avec le jeu, espérant donner ainsi plus de crédit à l’enquête. En vain : Pierre Chirac n’a jamais donné de suite à notre brève rencontre. Il s’est même montré franchement désagréable lorsque je l’ai relancé par téléphone.

Seules deux femmes ont réagi positivement : Geneviève Barbier, médecin et auteure de La Société cancérigène, a accepté de publier quatre pages dans la revue trimestrielle dont elle est membre du comité de rédaction, Pratiques, les cahiers de la médecine utopique. Et Agnès Duperrin, chef du service santé de Notre Temps, y a consacré trois pages.

Ces deux articles sont parus en janvier 2005, tandis que 60 millions de consommateurs faisait sa couverture sur les additifs alimentaires sans y mentionner les effets allergisants possibles des colorants, après m’avoir répondu que, puisque j’avais été publiée par la concurrence (la brève dans Que choisir), ils ne travailleraient jamais avec moi.

Bilan financier de l’opération : un salaire net de 169 euros (Que choisir, payés dès fin janvier 2004 pour une parution début février ; mais un rendez-vous le 8 mars avec Marie-France Corre, la responsable des essais, pourtant intéressée par le sujet pour raisons personnelles, n’aura jamais de suite), plus 611 euros (Le Figaro, article paru fin mars, mais payé fin juin 2004 et après de multiples relances) et 1038 euros (Notre temps, article rendu en juin 2004 ?, acompte versé en ?. vérifier et article paru en janvier 2005) soit au total 1 818 euros pour deux mois de travail à temps plein janvier–février 2004 et quelques journées par la suite, sans aucun remboursement des frais engagés pour l’enquête (achat de jouets, de livres, frais de téléphone et de déplacement, Internet, etc.). Rien d’étonnant à ce que les journalistes pigistes réfléchissent à deux fois avant de se lancer dans l’investigation.

Pendant qu’enfants et adultes continuent de développer des allergies “inexpliquées”, mon texte de quinze pages et ses quarante références scientifiques dorment dans un tiroir, avec une idée de solution. Car il y en a une, toute simple : n’acheter que des produits biologiques ou non transformés dans lesquels tous les colorants sont interdits, et refuser purement et simplement les cosmétiques contenant des colorants azoïques ou de synthèse, obligatoirement mentionnés sur l’emballage.

Seuls les boissons alcoolisées, les cigarettes, les produits d’entretien, lessives comprises et… le papier toilette échappent à cette obligation d’étiquetage.

Quant aux articles en tissu et en cuir susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec la peau ou la cavité buccale, les colorants azoïques y sont interdits en France depuis… septembre 2003, en application d’une directive européenne de 2002 (décret n° 2003-866 du 9 septembre 2003 paru au JO du 10 septembre 2003, p. 15544-15545, et directive 2002/61/CE, Journal officiel CE du 11 septembre 2002).

Paradoxal ? Oui. Surtout compte tenu du commentaire de Jérôme, ingénieur chez un fabricant d’articles de luxe : “Les industriels européens ont déjà, depuis plusieurs années, supprimé ces colorants qui ne sont plus utilisés que dans certains produits en provenance d’Asie, désormais interdits en Europe.”

Pourquoi cette interdiction ? “Leur fabrication nécessite l’utilisation de produits de base parmi lesquels la benzidine et d’autres amines aromatiques qui présentent de graves dangers, irréversibles, pour la santé. L’organisme humain possède des azoréductases [enzymes issues de bactéries intestinales] susceptibles de rompre la liaison azoïque d’un colorant et ainsi, régénérer la benzidine, puissant cancérogène de la vessie chez l’homme,” répond le toxicochimiste André Picot.

Mais au fait, quelle différence existe-t-il entre les colorants azoïques de vêtements ou d’articles de maroquinerie “susceptibles d’entrer en contact avec la cavité buccale” et les colorants azoïques ajoutés aux denrées comestibles comme la tartrazine ? Les premiers seraient cancérogènes, tandis que les seconds ne le seraient pas ? Et que dire des dentifrices pour enfants à l’azorubine (CI 14700 ou CI 14720, E122 dans l’alimentation), un colorant azoïque rouge interdit dans l’alimentation aux États-Unis ? Ne sont-ils pas en contact avec la cavité buccale ?

Il semblerait que les industriels du textile soient plus soucieux de notre santé que ceux des industries agro-alimentaire et cosmétique. À moins qu’il ne s’agisse d’une mesure dont le but inavoué serait de limiter les importations asiatiques ? Il y a dans les logiques européennes une… logique qui m’échappe !

Lire la suite :

Nos problèmes ne sont pas les leurs

Version imprimée de cet article

|

Le coût d’État des gadgets sans fil La décision du gouvernement de distribuer des tablettes tactiles wifi à tous les écoliers (entérinée par la loi sur la refondation de l’école votée le 5 juin 2013) a de graves répercussions sur cette génération, qui sont analysées dans ce dossier très complet de 112 pages rédigé à l’attention des parlementaires et dont la première version leur a été adressée avant le vote de la loi. Ce dossier inclut l’analyse de la façon dont les nouvelles technologies attaquent l’économie réelle et explore les causes de phénomènes variés tels que l’élecrosensibilité, la baisse de la fertilité et le harcèlement scolaire. Il explique l’impact des images violentes et de la pornographie en ligne sur le jeune cerveau et insiste sur la nécessité de les en préserver. Il inclut également des compléments au livre La fée électricité et à la conférence audio La mélatonine et le sommeil, notamment concernant le sommeil et l’heure d’été, présente des études édifiantes sur les effets néfastes de la télévision et alerte sur l’augmentation de la mortalité en France ces dernières années. |

| Envoyer à un ami | Retour à l’accueil | Nos publications | Plan du site | Espace lecteurs |

| ||||